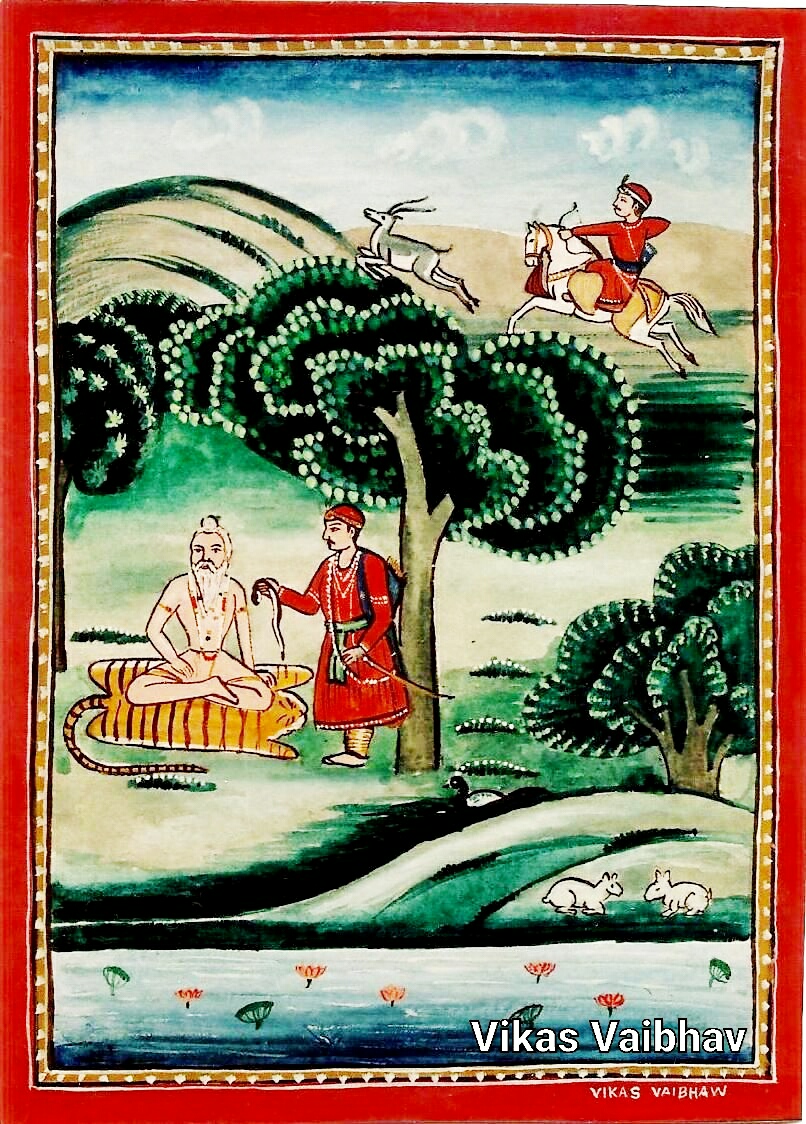

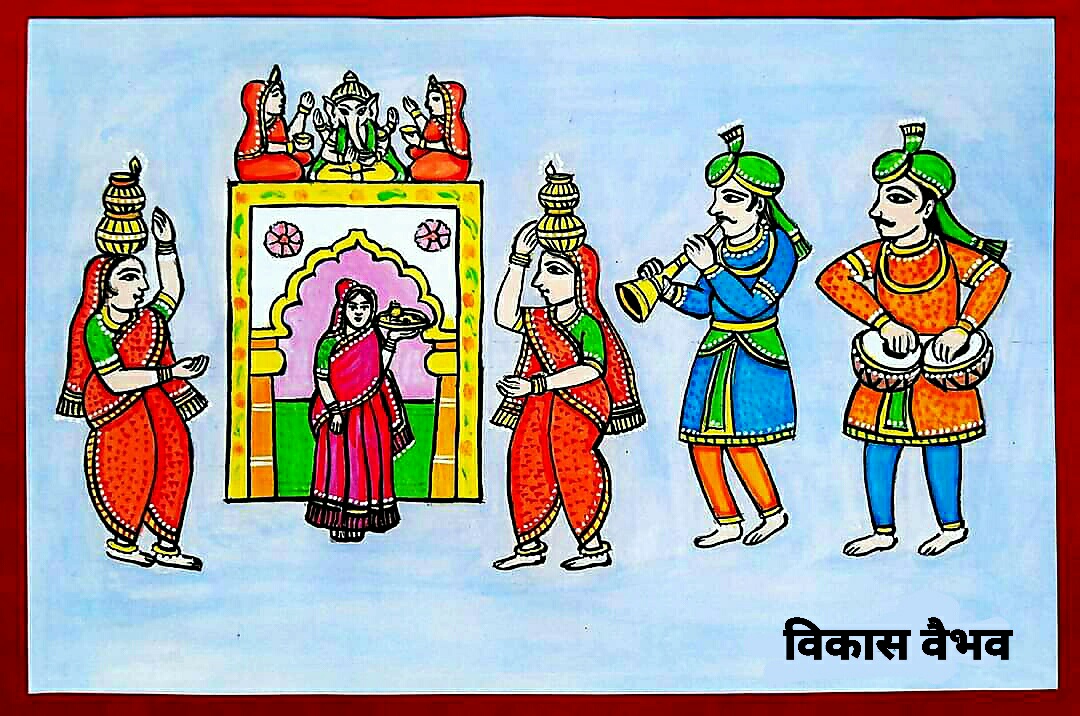

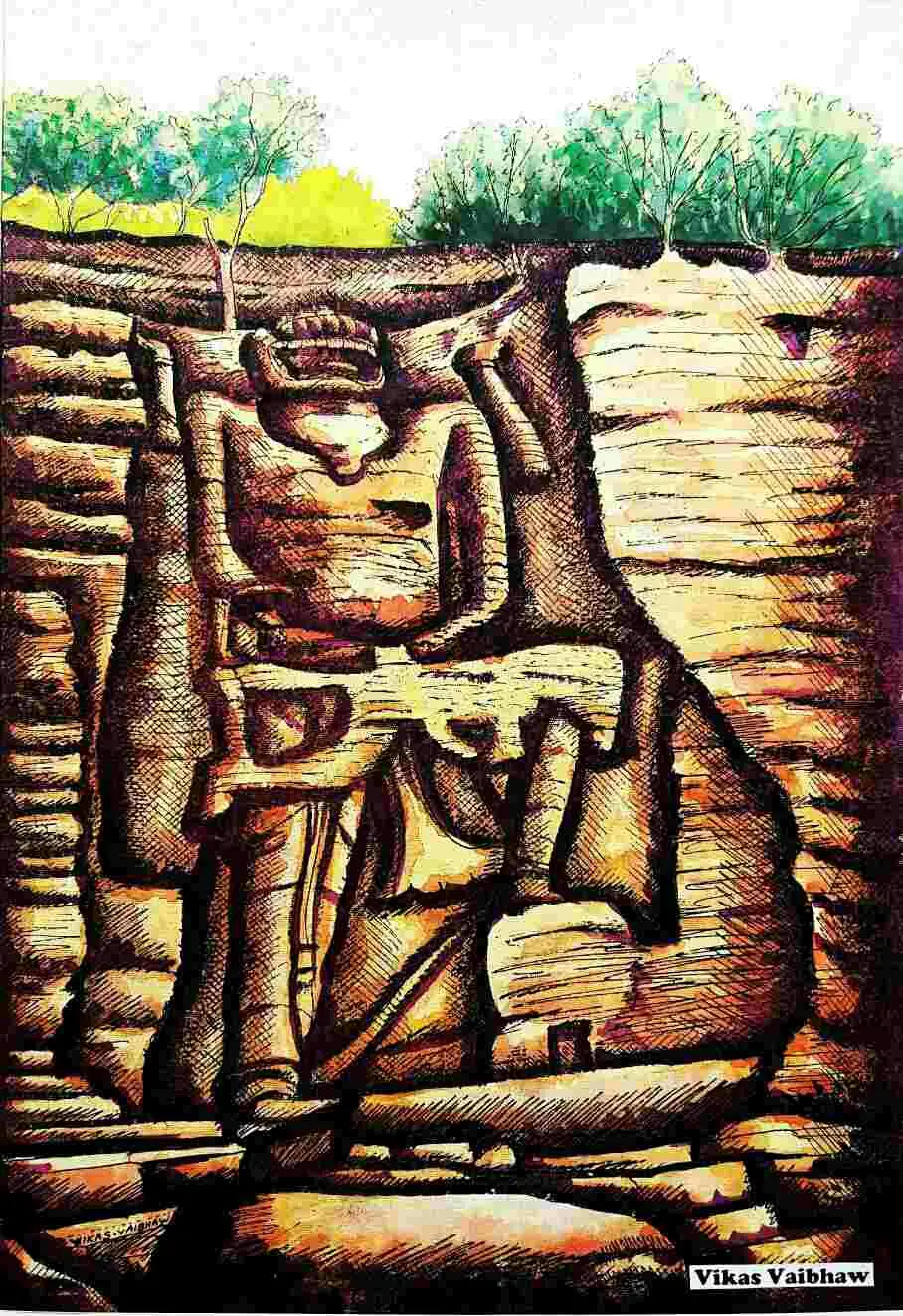

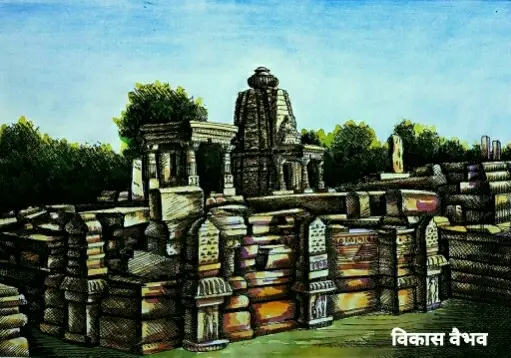

चित्र व आलेख-विकास वैभव

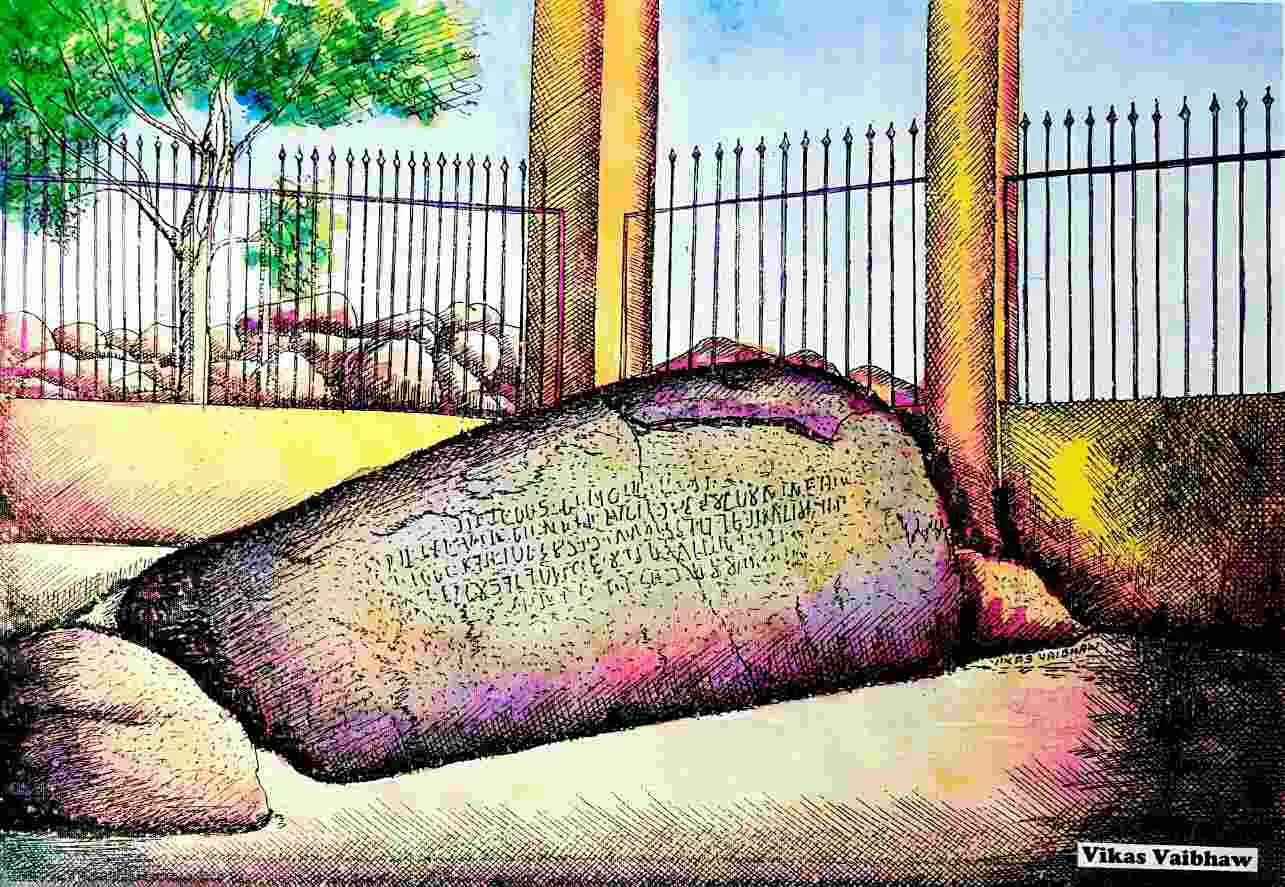

Features of Bundeli Painting Style- बुन्देली शैली, अपभ्रंश शैली का पुनरुत्थान है, जिसने मान सिंह तोमर के पश्चात आमेर, बून्दी तथा जयपुर- शैली के साथ मिलकर मुगल-शैली को जन्म दिया तथा वहीं ग्वालियर के कलाकारों ने ओरछा से बिखर कर अन्य आन्तरिक बुन्देली राज्यों एवं जागीरों की उप शैलियों को जन्म दिया। बुन्देलखण्ड के ग्रन्थ चित्रण (कवि-प्रिया, रसिक- प्रिया तथा राम-चन्द्रिका) ने मुगल, राजस्थान तथा कांगड़ा के चित्रकारों को नवीन चित्रण आधार प्रदान किया।

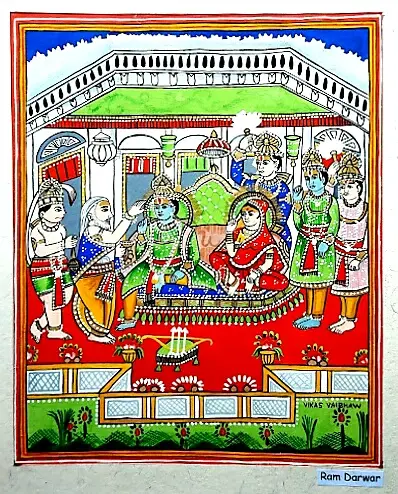

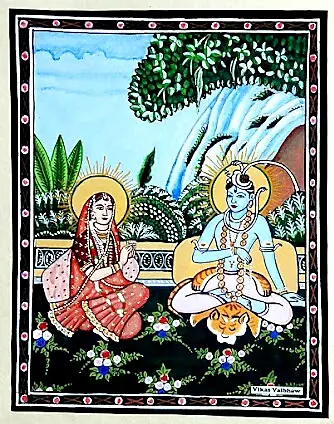

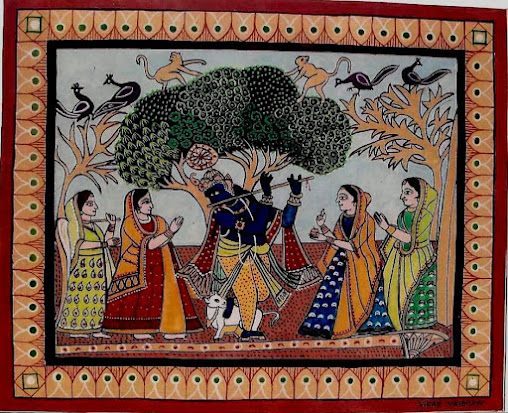

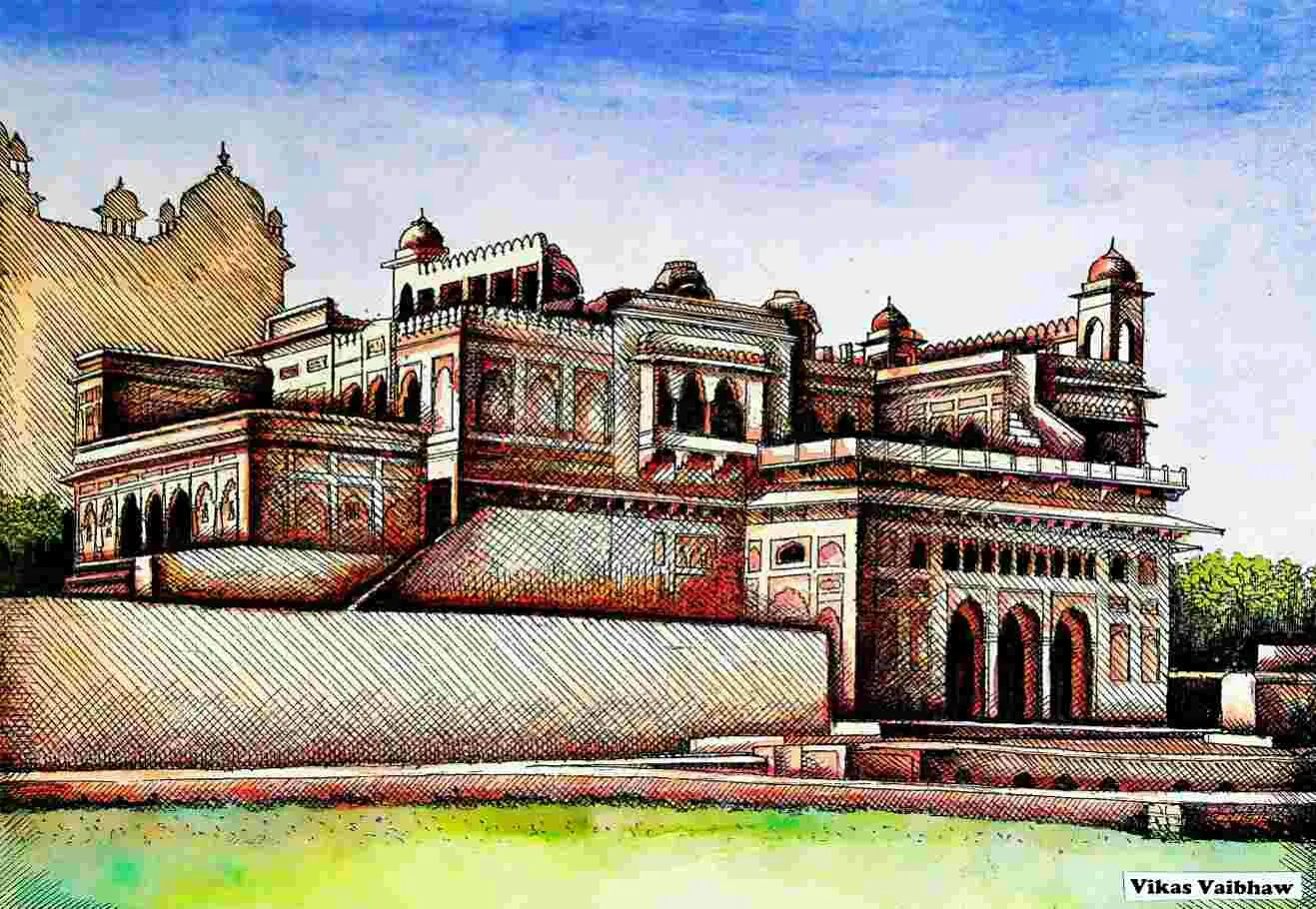

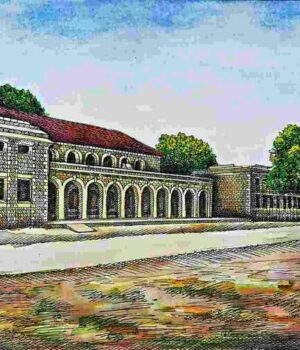

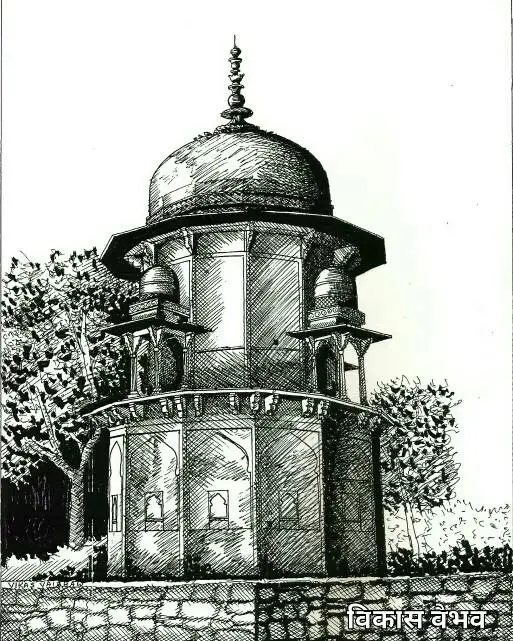

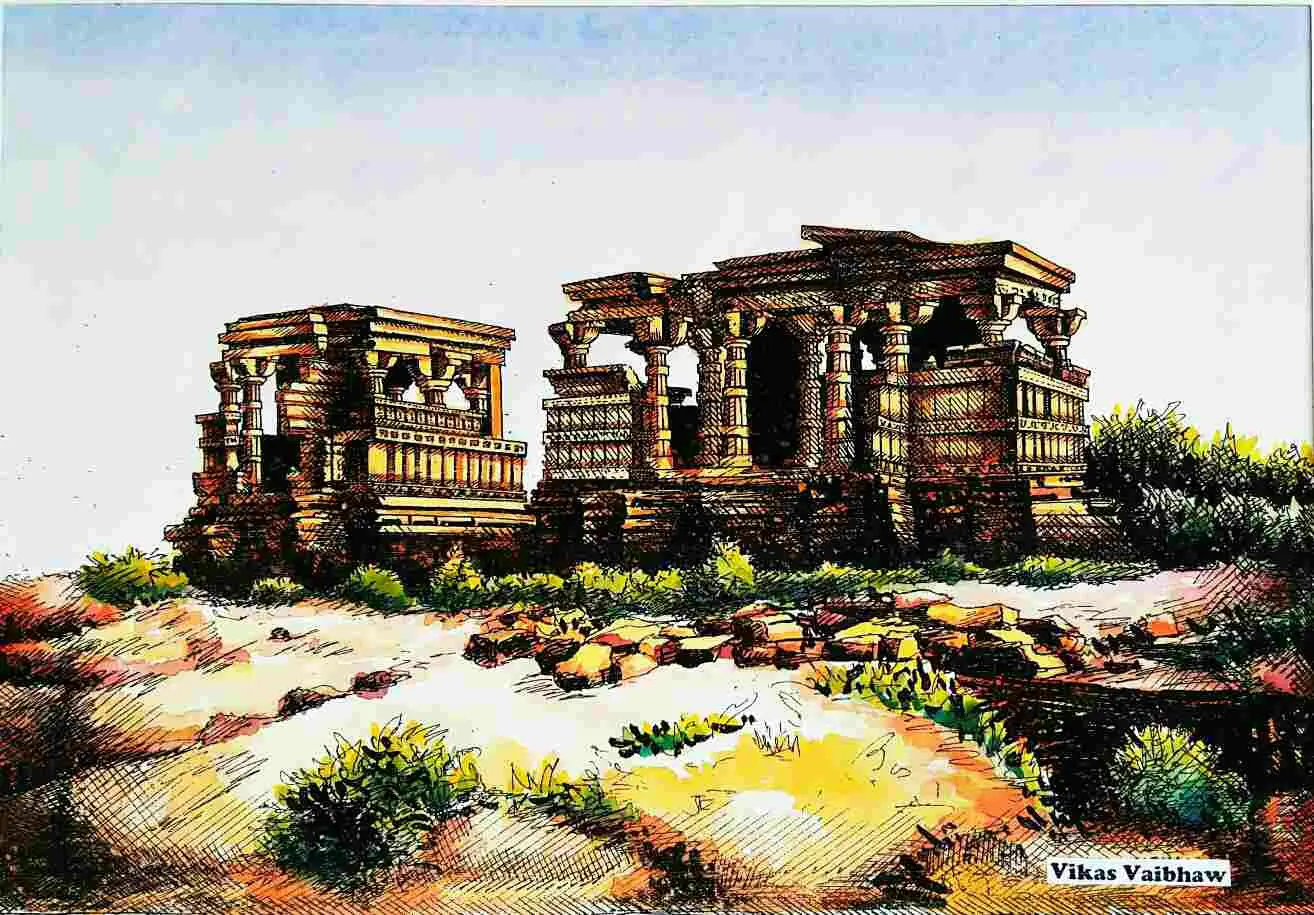

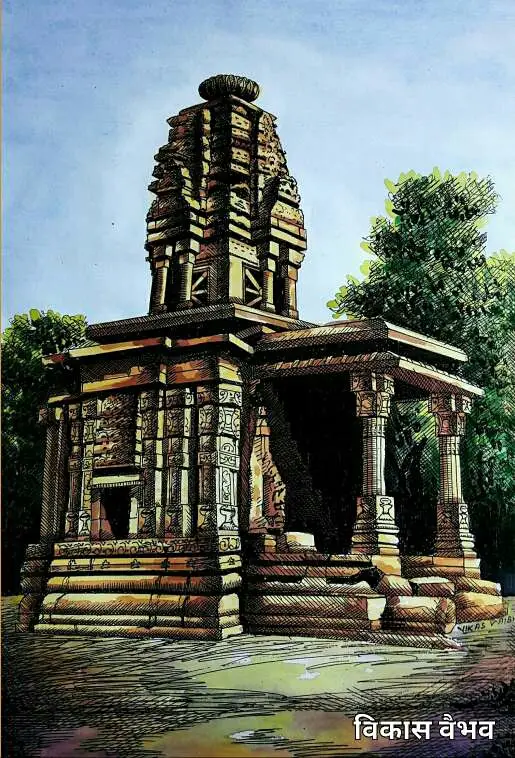

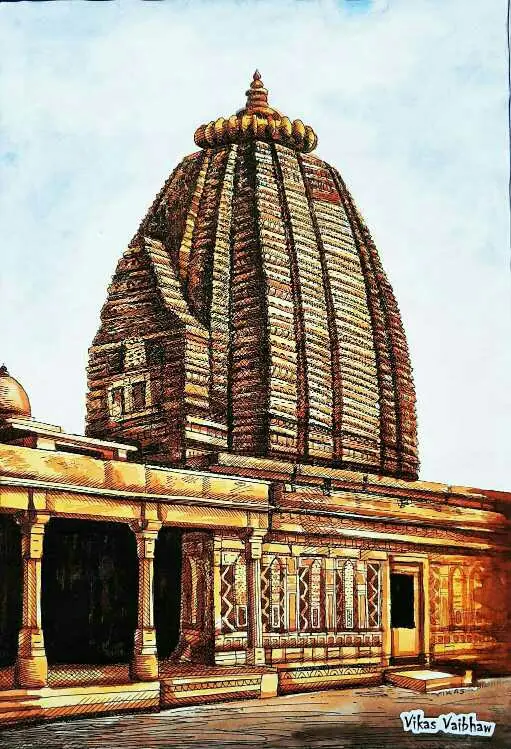

मूल आधार- राजस्थानी शैली में प्रतिमान संविधान सभी भारतीय हैं। राजस्थानी शैली 16वीं से 19वीं शताब्दी में राजस्थान में विकसित हुई। इसमें अजंता शैली का समन्वय है। राजस्थानी शैली में हिन्दू धर्म के लोकप्रिय भक्तिवाद की लहर को ध्यान में रखते हुए, मुख्य रूप से राधा कृष्ण से जुड़े विषय चित्रित किए गए। मुगल शैली में ईरानी एवं भारतीय शैली का मिश्रण है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली अपभ्रंश शैली का पुनुरुत्थान है। बुन्देली शैली, बुन्देलखण्ड की परम्परा और धार्मिक आस्था को दर्शाती हैं। बुन्देलखण्ड के पन्ना, ओरछा और दतिया के मन्दिरों और महलों की दीवारों पर बने दुर्लभ भित्ति चित्र बुन्देली शैली का उदाहरण हैं।

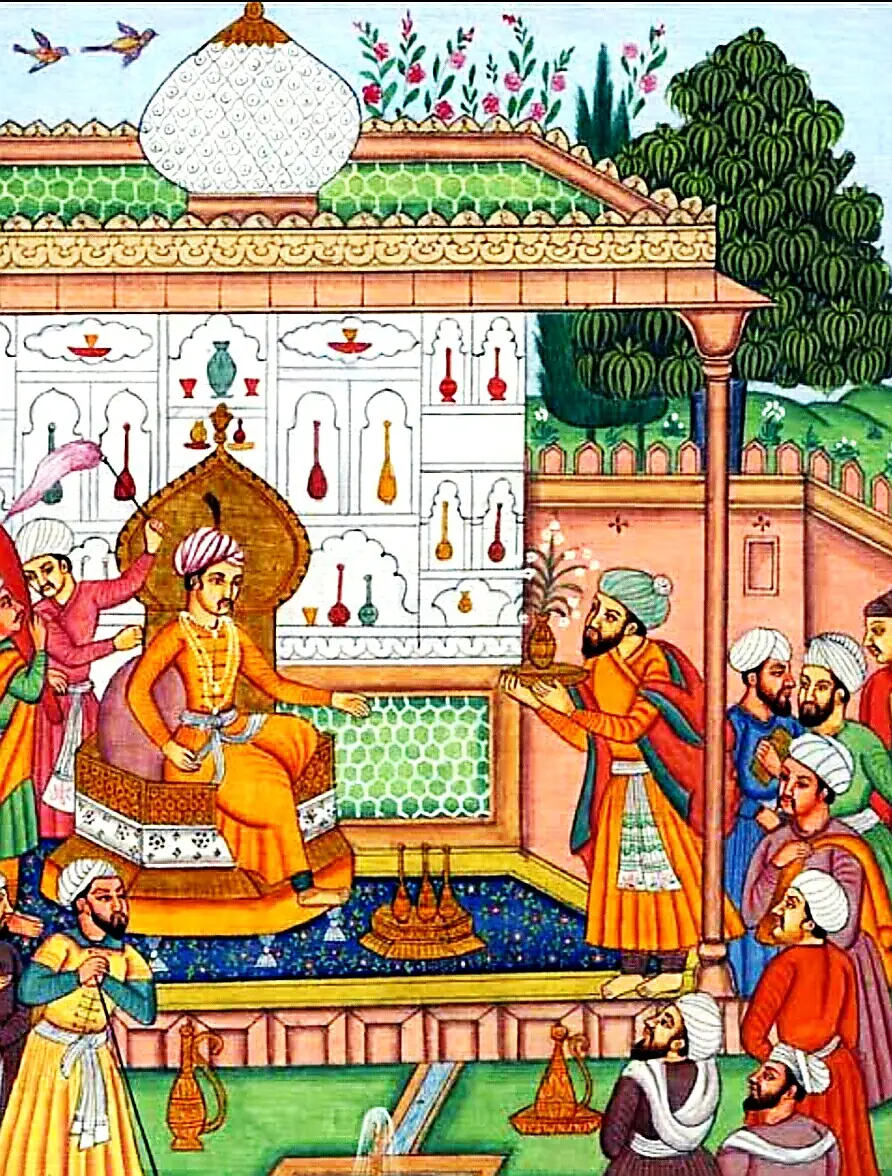

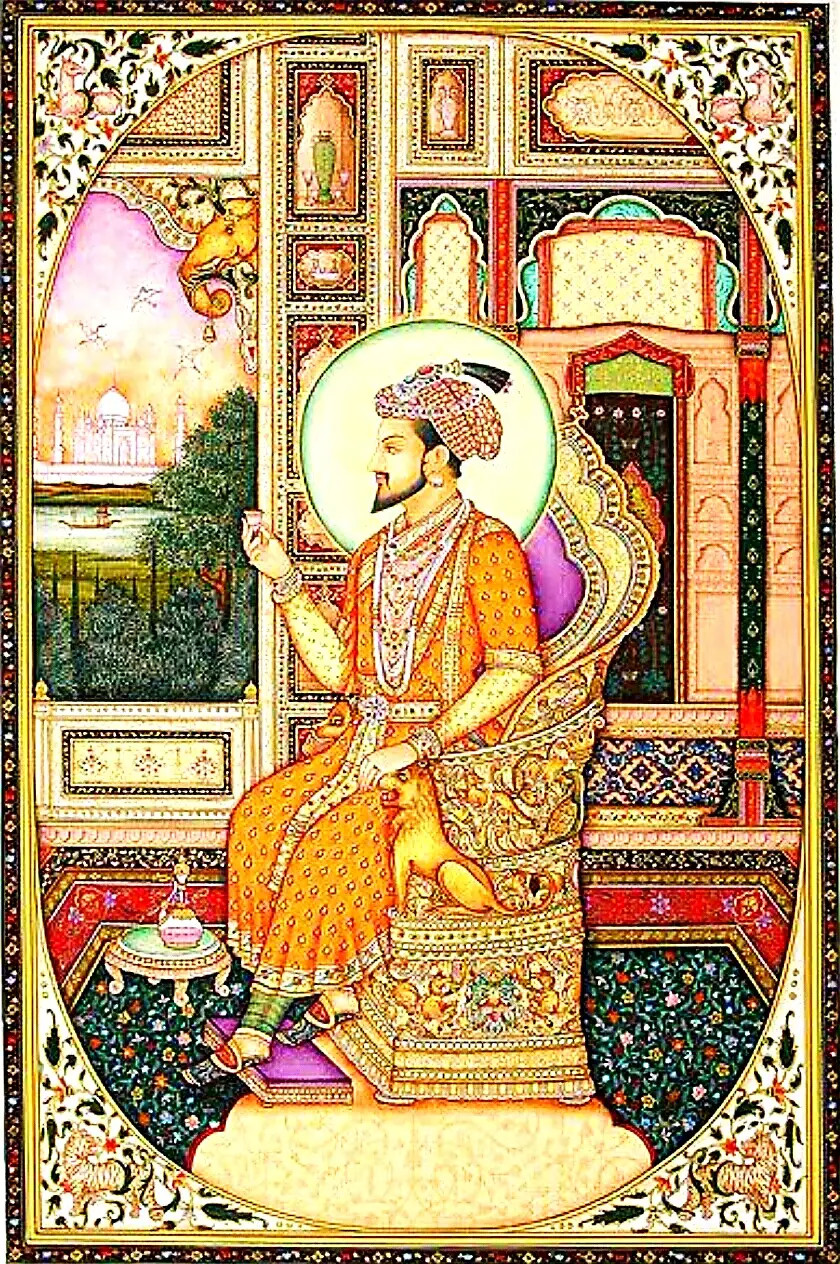

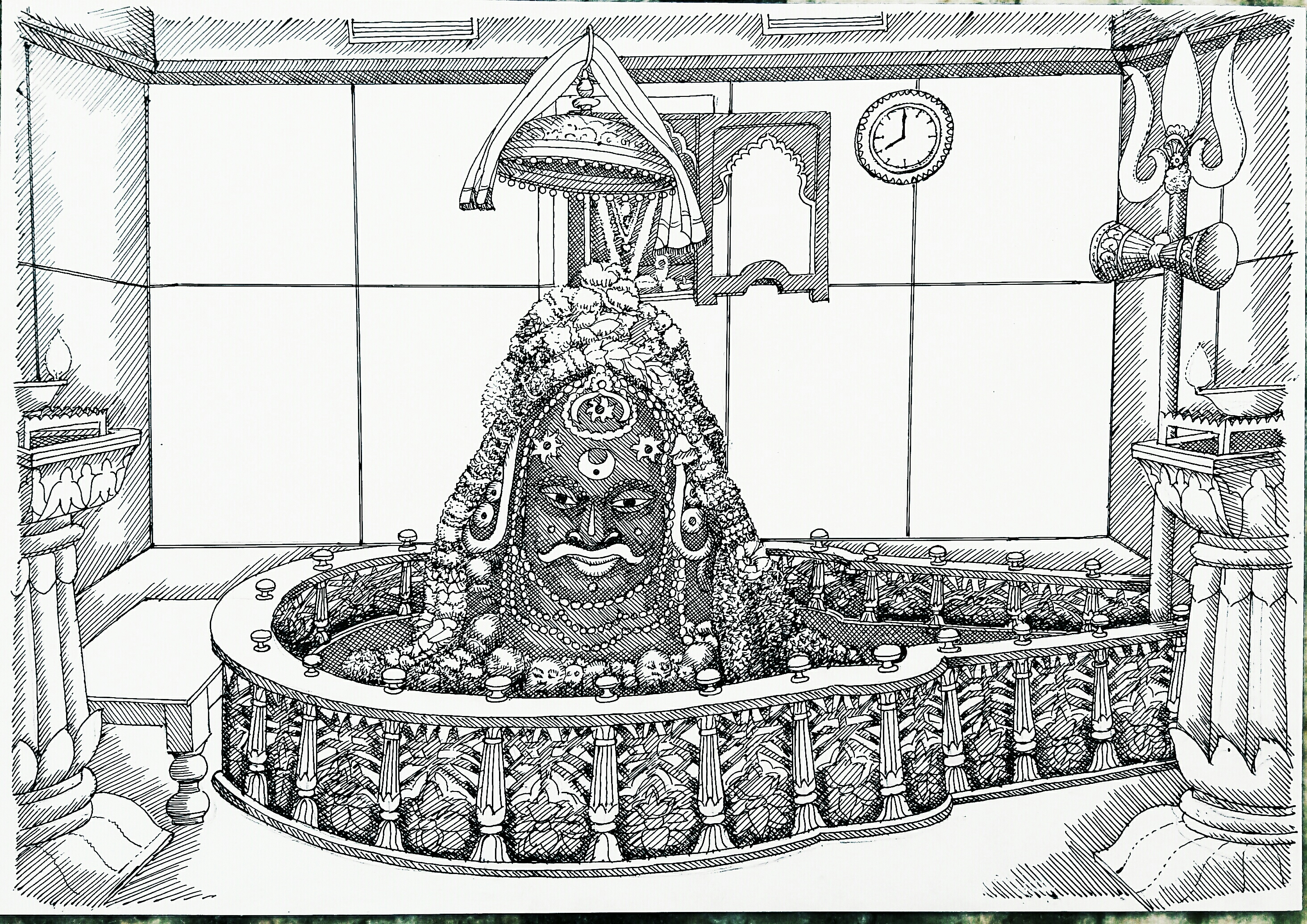

विषय- राजस्थानी शैली में भागवत पुराण, रामायण, दरबारी जीवन, राग रागनी, नायिका भेद, कृष्ण लीला आदि विषयों पर चित्रण हुआ है। मुगल शैली में बादशाहों के व्यक्ति चित्र, राजपरिवार, राज उद्यान, राज दरबार तथा युद्ध का चित्रण है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में रागमाला, रसराज, बिहारी सतसई, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका, नायिका भेद, कृष्ण लीला आदि विषयों पर चित्रण हुआ है।

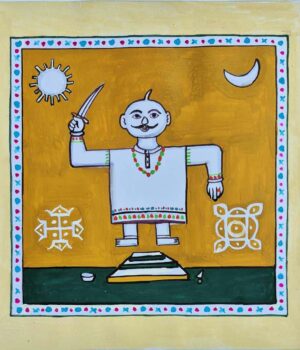

आकृति– राजस्थानी शैली में एक चश्म गोल चेहरे, नाक लम्बी, अजंता के कलाकारों से प्रभावित आकृतियां। मुगल शैली में एक चश्म चहरे का प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में दो चश्म तथा पौने दो चश्म चेहरों का प्रयोग है। ऊॅंचाई सिर की छः गुना (खजुराहो जैसी)।

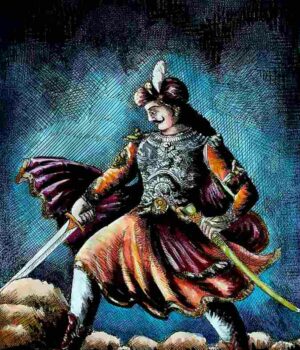

वस्त्र- राजस्थानी शैली में पुरुषों के लिए जामा, पटका, पगड़ी तथा स्त्रियों में चोली, लहंगा और ओढ़नी आदि वस्त्रों का प्रयोग हुआ हैै। मुगल शैली में जामा, चुस्त पाजामा, कमर में पटका तथा पगड़ी का प्रयोग हुआ है। स्त्रियां भीना आंचल, कुर्ता या आस्तीनदार चोली, पाजामा तथा लहंगा पहने हुये हैं। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में पुरुष कतैया, गरगा व पगड़ी तथा स्त्रियां 3 या 7 कली का लहंगा के ऊपर चुन्नी (कुछ हिस्सा खोसा हुआ), चोली व कांछदार धोती पहने हुए हैं।

आभूषण- राजस्थानी शैली में पुरुषों के लिए कलगी, मोतियों की माला तथा स्त्रियों में माला, बेंदी, बाजूबन्द, कड़े, झुमके तथा कमर पेटी आदि आभूषणों का प्रयोग हुआ हैै। मुगल शैली में पुरुषों के लिए कलगी, मोतियों की माला तथा स्त्रियों में माला, बेंदी, बाजूबन्द, कड़े, झुमके तथा कमर पेटी आदि आभूषणों का प्रयोग हुआ हैै। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में पुरुष तोड़ा, उरा, कलगी, भुजबन्द व गुज्जा। स्त्रियां सिर पर शीशफूल, बेन्दी, बिन्दिया, पत्तियां। नाक में लौंग, पुंगरिया, दुर। कान में कर्णफूल, तरकी, बाली। गरदन में लल्लरी, तबिजिया, ढुली, पलरा। हाथ में भुजबन्द, गुंजें, गजरा, चूरा, चुरियां, हथफूल, ककना, गजरिया। कटि में करधौनी। पैर में पैजना, सीताफली, तोड़ियां, झझरियां, गूजरी, पट्टे, बांकें, बिछिया। खिचाऊ जूते।

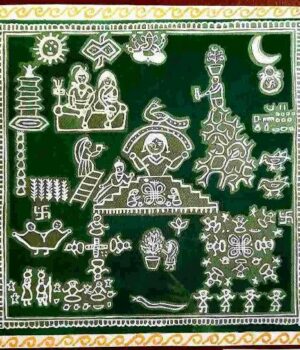

पशु- पक्षी– राजस्थानी शैली में पशु-पक्षी कपड़े के खिलोैनों के समान बनाए गए हैं। मुगल शैली में जेबरा, हाथी, घोड़ा, शेर, ऊॅंट, मोर, मोरनी, कबूतर, शिकारा, पीलू, तुर्की तीतर, बटेर, बुलबुल, कोयल, सारस, मुर्गा, बत्तख तथा बकरे आदि का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में हाथी, घोड़ा, गाय, शेर, सर्प, मगरमच्छ, ऊॅंट। तोता, मोर, हंस, बगले, कबूतर, सारस आदि।

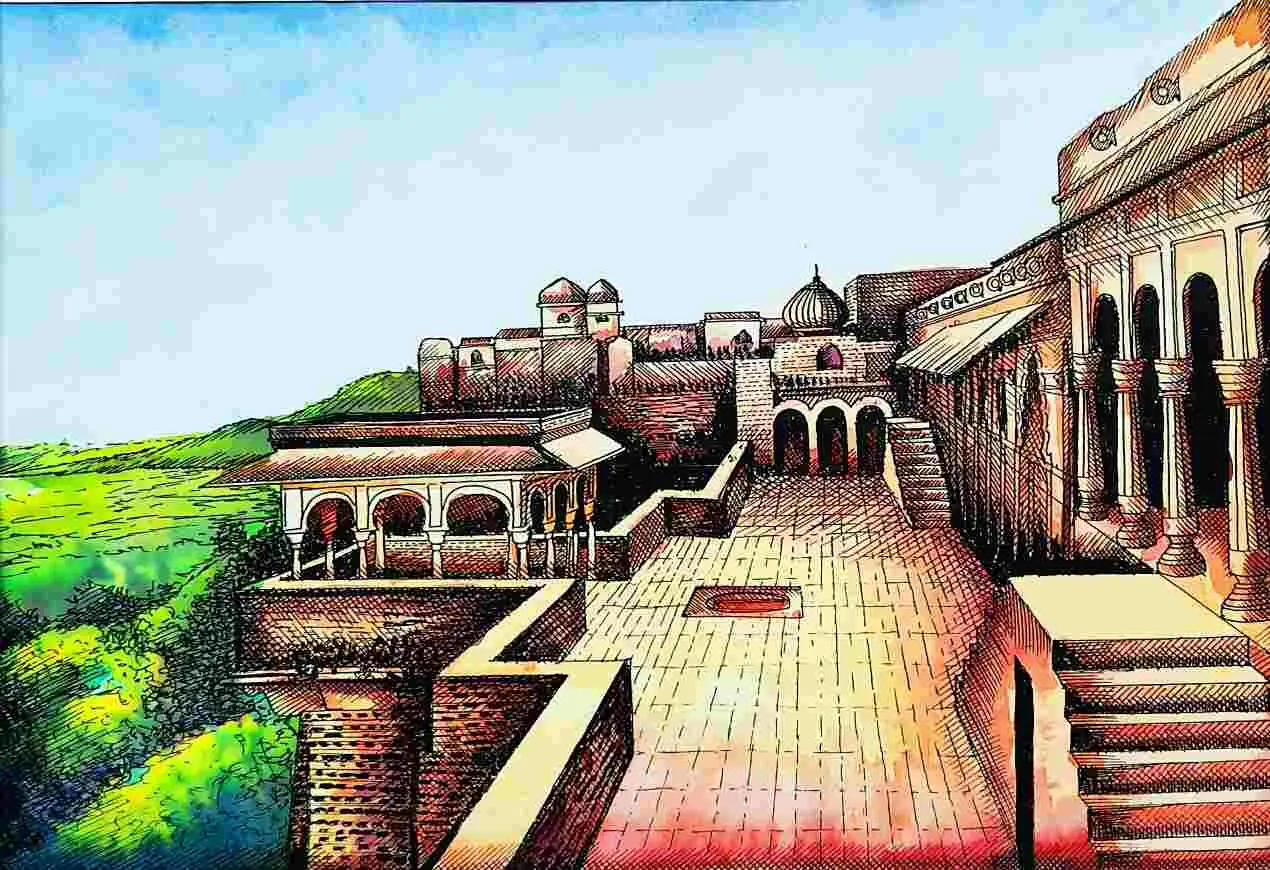

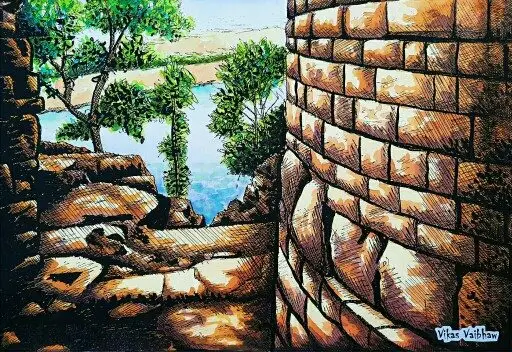

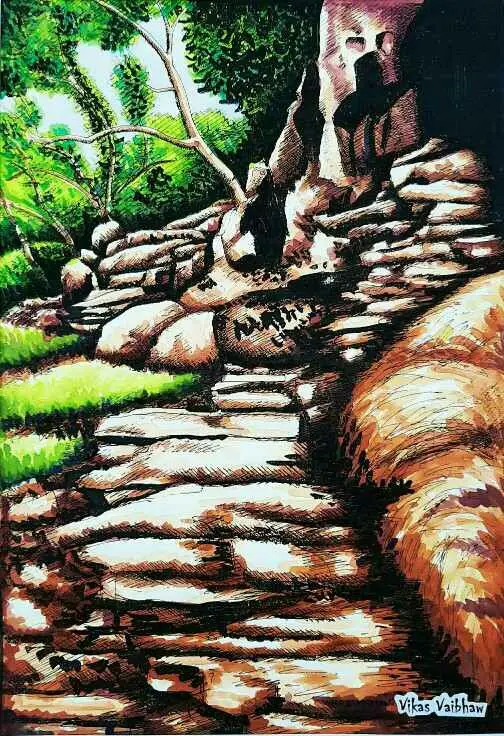

प्रकृति– राजस्थानी शैली में वृक्ष अलंकारिक, सफेद रंग से युक्त हरे रंग से गहरी पृष्ठिका पर एक-एक पत्ते को बनाया गया है। आम, जामुन व केला के वृक्षों को अधिकता से बनाया गया है। मुगल शैली में राजस्थानी पर्वत, झीने बादल, स्वच्छ आकाश तथा खुला मैदान। जल के अंकन के लिये भूरे धरातल पर लहरदार या टेढ़ी रेखाओं से लहरें बनाई गई हैं। वृक्षों में जामुन, केला, कदली, आम, वट, पीपल आदि एवं पुष्पों में नरगिस, अनार, चेरी, पोस्त आदि का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में पहाड़, टीले, टौरिया तथा नदियों को बनाया है। जल के लिए नीले रंग पर सफेद लहरदार रेखाओं से लहरें बनाई गयीं हैं। वृक्षों के लिए गहरी पृष्ठिका पर हल्के हरे रंग से एक-एक पत्ती बनाई है। वृक्षों में केला, आम, शीशम, बरगद, जामुन तथा पुष्प के रूप में कमल का प्रयोग अधिक किया है।

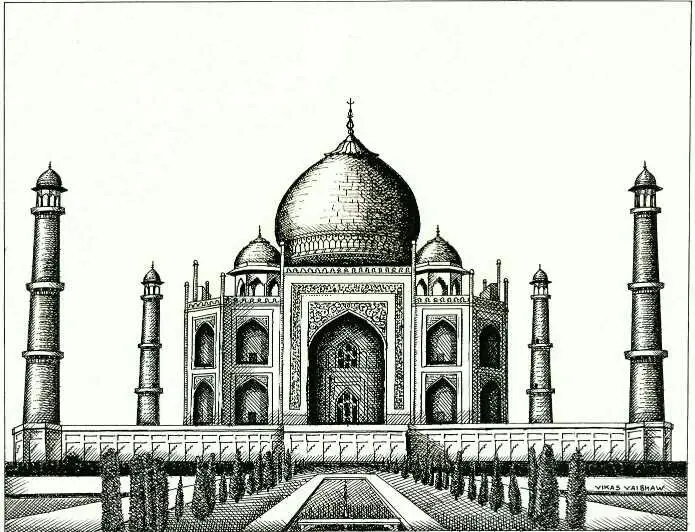

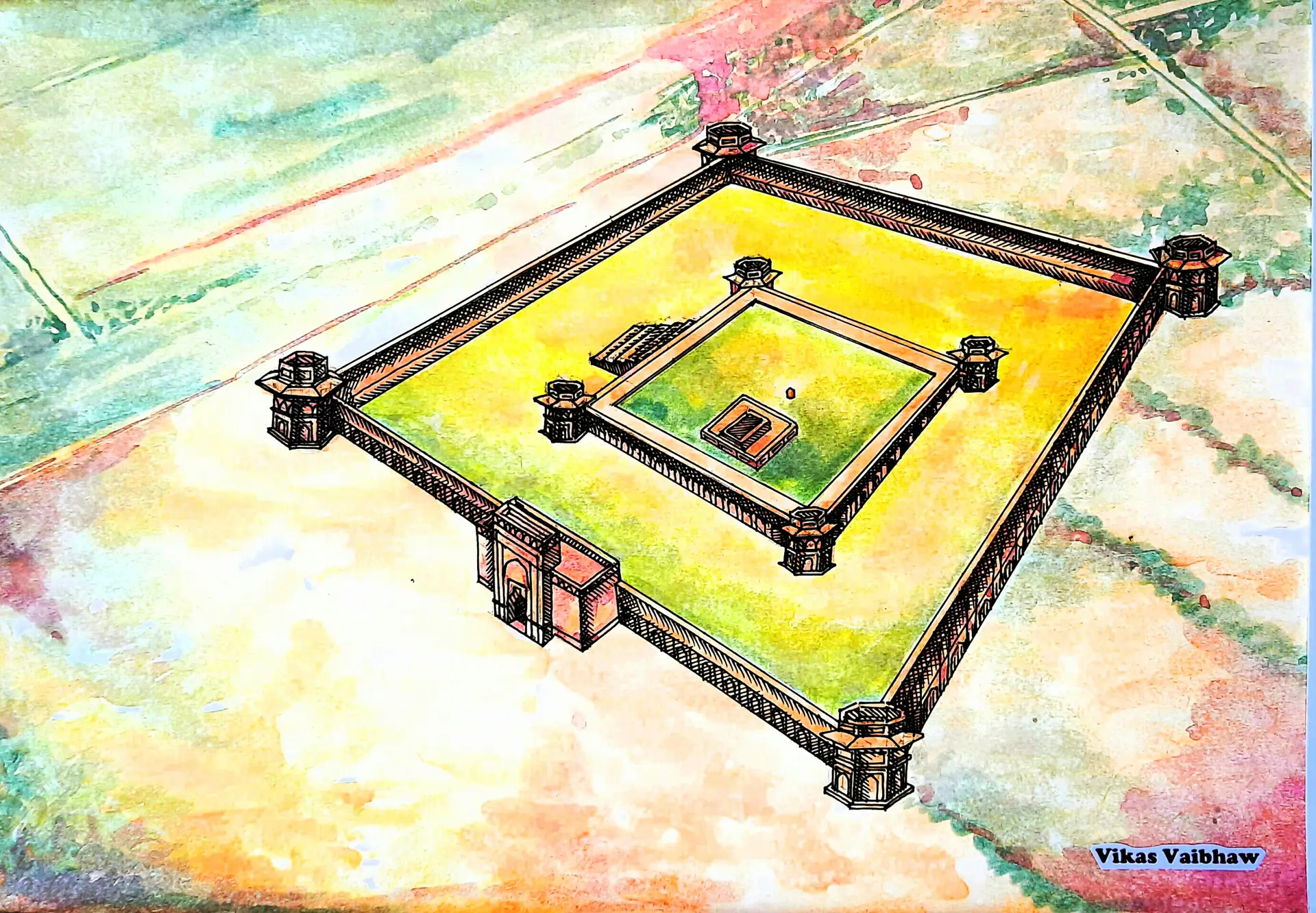

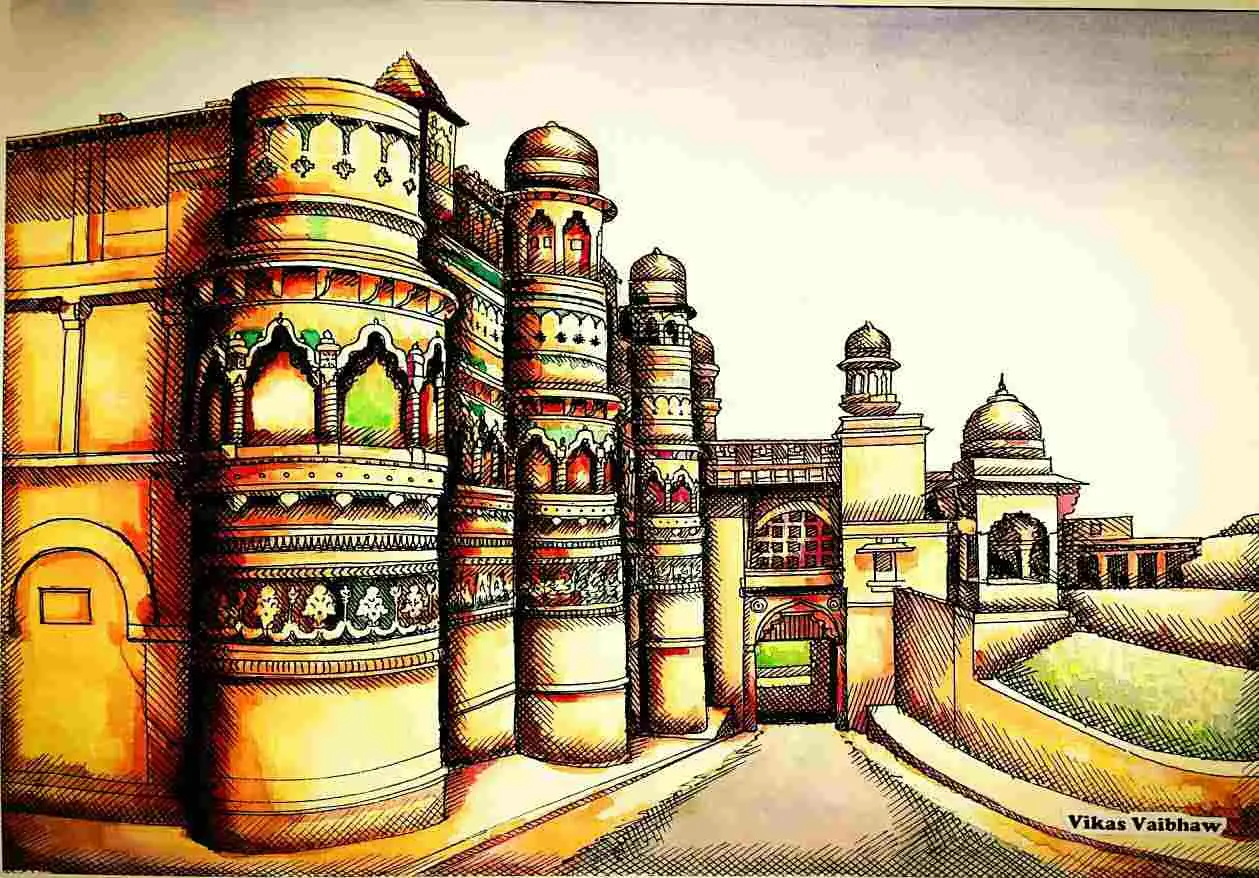

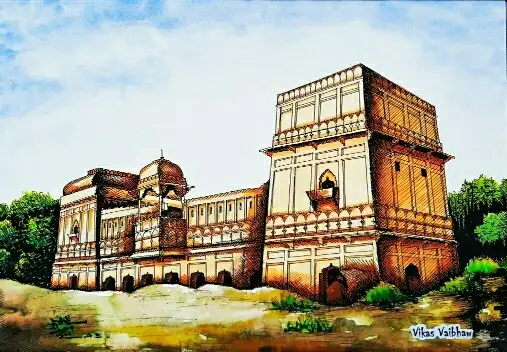

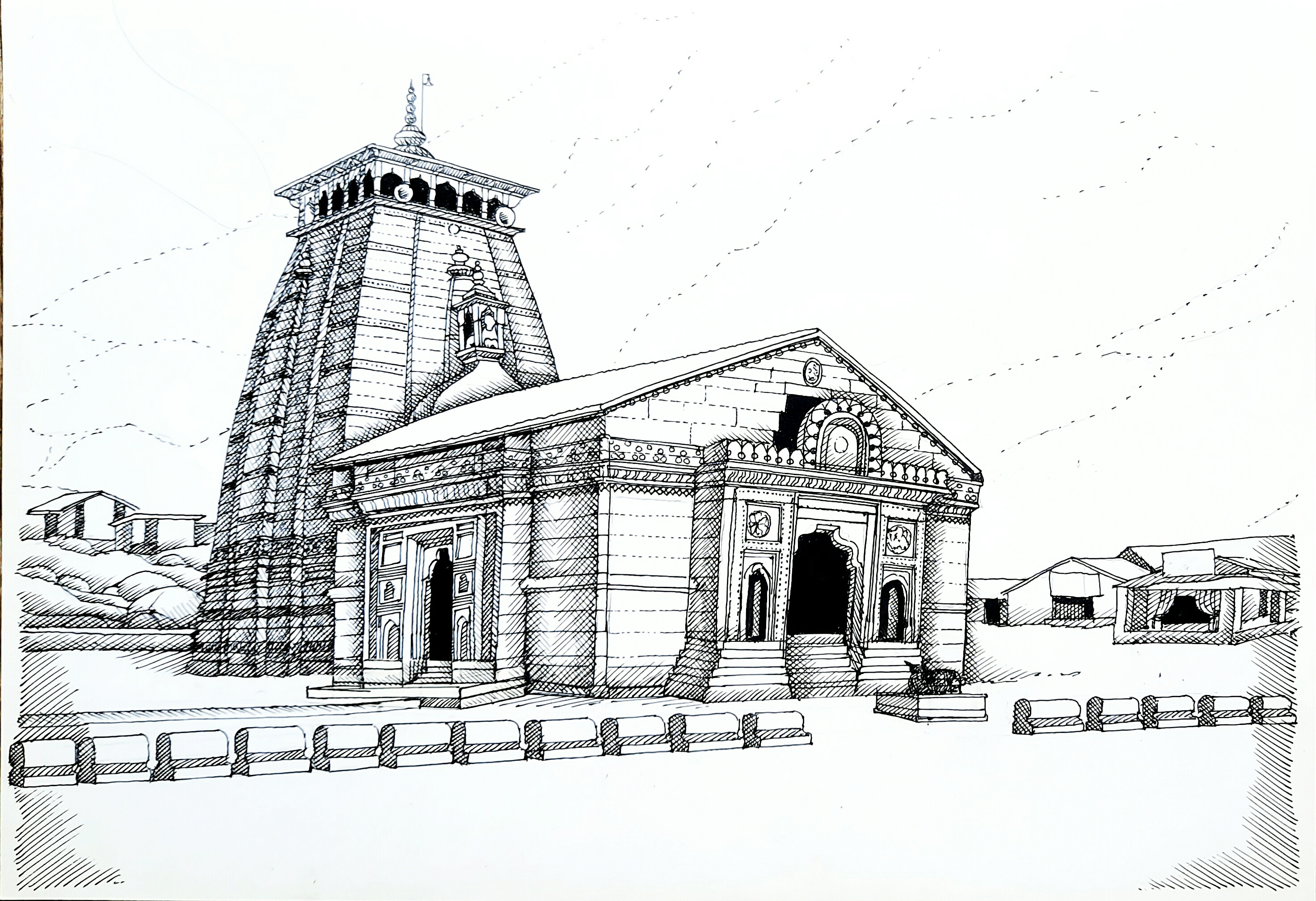

भवन– राजस्थानी शैली में भवनों के शिखर गुम्बददार तथा छज्जे व चबूतरे बनाए गए हैं। प्रायः भवन सफेद रंग से बनाए गए हैं। मुगल शैली में उद्यान, राज प्रासाद, बारादरी, दीवाने आम, दीवाने खास आदि बनाये हैं। इनमें गुम्बद, मेहराव, चबूतरे, छज्जे तथा जालियों को सुन्दरता से बनाया है। भवन संगमरमर या चूने के पुते हुये बनाये हैं। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली के भवनों में बुन्देली शैली के गुम्बदों की अधिकता है। दीवारों पर पैनल या अंडाकार जाली बनी है। राज प्रासाद, दरबार, भवन आदि बनाये गये है, जो चूने के पुते हैं।

पृष्ठभूमि– राजस्थानी शैली में सपाट पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। एक ही रंग या विरोधी रंगों के टुकड़ों के ऊपर घटनाओं को संयोजित किया है। मुगल शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रायः आँखों को प्रिय लगने वाले जैसे काहिया या हल्के हरे या काले रंग का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में सपाट पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है। गम्भीर तथा गहरे रंगों का प्रयोग है।

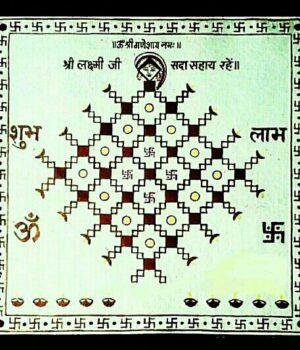

आलेखन- राजस्थानी शैली में फर्श, कालीन, पर्दों, छत्रों, स्तम्भों, दीवारों तथा वस्त्रों आदि में आवश्यकतानुसार आलेखन का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली में केवल हासिये ही नहीं बल्कि फर्श, कालीन, पर्दों, छत्रों, स्तम्भों, दीवारों तथा वस्त्रों आदि में भी आवश्यकतानुसार आलेखन का प्रयोग किया गया है। भवन सम्बन्धी आलेखन प्रायः ज्यामितिक हैं। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में आलेखन का प्रयोग साधारण है। किन्तु फर्श पर सुन्दर बेल बूटियां बनाई गयी हैं।

परिप्रेक्ष्य- राजस्थानी शैली में दृष्टिक्रम परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली में अलंकरण और आलेखन को परिप्रेक्ष्य की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है। स्थिति जन्य लघुता का सुन्दरता से समावेश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में दृष्टिक्रम परिप्रेक्ष्य का अभाव है, दूर व पास की आकृतियों की माप एक है। अजन्ता शैली की तरह आमने सामने की रेखायें समान हैं।

रेखांकन- राजस्थानी शैली में रेखाएं कोमल, बारीक, प्रवाह एवं गति लिऐ हुए हैं। मुगल शैली में रेखायें गति और सजीवता लिये हुये है। रेखायें साफ एवं महीन हैं। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में रेखायें बारीक, शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण हैं।

हांसिये- राजस्थानी शैली में हाशिऐ प्रायः लाल, पीली तथा हरी पट्टियों से बनाये गये हैं। मुगल शैली में हाशियें कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते थे। हाशिये में बेलबूटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में सादा पट्टियों से बनाये गये हैं।

रंग विधान- राजस्थानी शैली में चटक रंग लाल तथा पीले का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। वनस्पति रंग- नीला (नील), महावर (लाख), रासायनिक रंग- सिन्दूर, प्योड़ी (पीला), खनिज- गेरु, हिरमिजी, रामरज। मुगल शैली में रंग मीने के समान चमकदार, साफ और स्थाई हैं। वनस्पति रंग- काला (काजल), नीला (नील), महावर (लाख) तथा पीला (ढाक), रासायनिक रंग- सफेद (फुंका सीसा), सिंन्दूर (पारे की भसम), ईंगुल (संगरफ), पीला (प्योड़ी) खनिज रंग- लाल (हिरौंजी), गेरु, नीला (लेपिसलाजुली), पीला (रामरज), हल्का पीला (मुल्तानी मिट्टी), सफेद खड़िया, सफेद पत्थर, सोना, चाॅंदी, शंख की भस्म (सफेद) आदि। वहीं दूसरी तरफ बुन्देली शैली में सरल, सपाट और चमकदार रंग, लाल तथा पीले रंग का अधिक प्रयोग। वनस्पति रंग- काला (काजल), नीला (नील), पीला (ढाक), लाल (टेसू व धवई वृक्ष)। रासायनिक रंग- सफेद (फुंका सीसा), ईगुल (संगरफ), सिंन्दूर (पारे की भस्म), प्योड़ी (पीला)। खनिज रंग- लाल (हिरमिजी), गेरु, रामरज, सफेद संगमरमर, सोना, चाॅंदी, शीप, शंख व कौड़ी (सफेद रंग) का प्रयोग हुआ है।

बुन्देलखण्ड की चित्रकला ने भारत की चित्रकला के इतिहास में 15 वीं शती के मध्यकाल से 20 वीं शती के मध्य भाग तक साढ़े चार सौ वर्षों का इतिहास देकर सर्व-दीर्घकालीन चित्रण-शैली का कीर्तिमान स्थापित किया है जो भारत की चित्रकला इतिहास के लिए गौरव की बात है। विद्धानो की दृष्टि में मुगलों के अन्त के बाद भारत की चित्रकला को जीवित रखने वाले राज्यों में ओरछा का प्रमुख स्थान है।

अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी🙏🙏